La cacosmie, trouble olfactif particulier, représente une altération significative de la perception des odeurs. Cette affection, qui touche près de 10% de la population mondiale, se caractérise par la perception d'odeurs désagréables, réelles ou imaginaires, affectant la qualité de vie des personnes atteintes.

Les mécanismes de la cacosmie

La cacosmie s'inscrit dans un ensemble de troubles olfactifs, variant de l'anosmie (perte totale) à l'hyposmie (diminution). Cette affection se manifeste sous deux formes distinctes : objective, liée à une odeur existante, et subjective, où l'odeur désagréable n'existe que dans la perception du patient.

Le fonctionnement du système olfactif

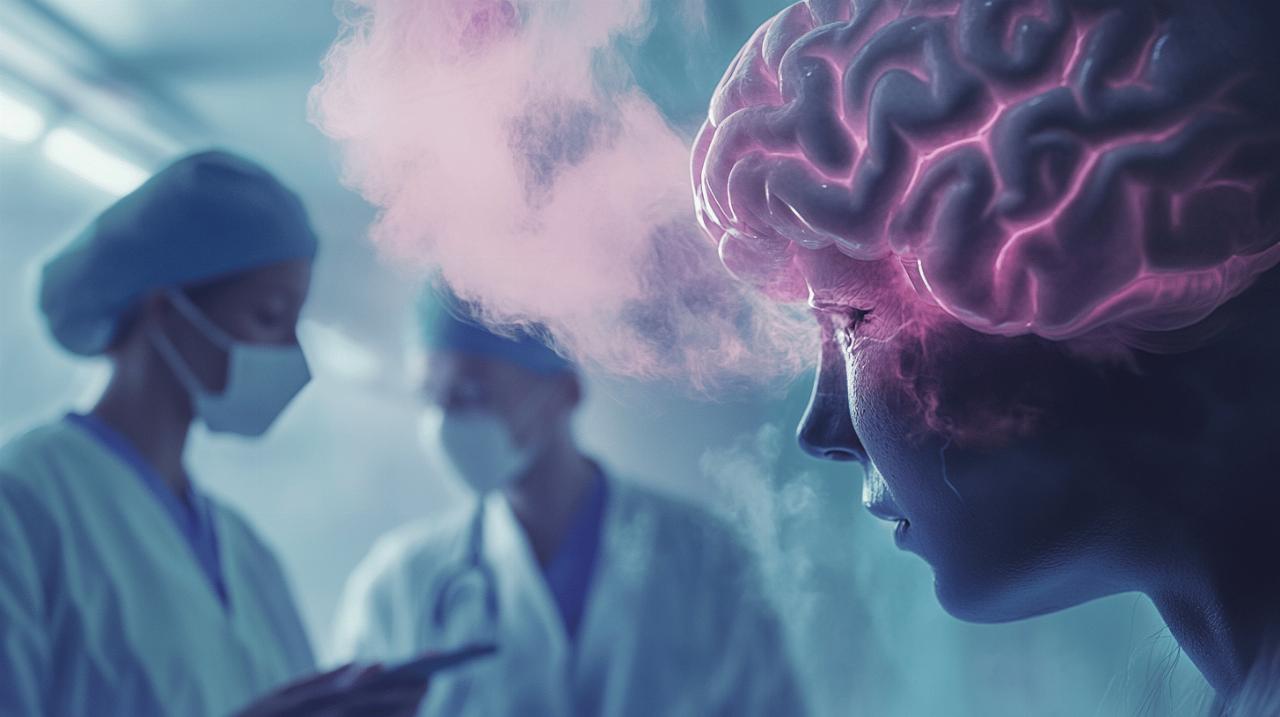

L'odorat, bien que souvent considéré comme secondaire, joue un rôle majeur dans notre vie quotidienne. Les nouveau-nés l'utilisent principalement durant leurs quatre premiers mois, soulignant son caractère fondamental. Les voies nerveuses olfactives tissent des liens étroits avec les zones cérébrales liées aux émotions.

Les perturbations sensorielles liées à la cacosmie

La cacosmie entraîne une perception modifiée des odeurs, sans altérer le goût. Les patients perçoivent des odeurs désagréables qui n'existent pas toujours dans leur environnement. Cette perception faussée résulte souvent d'infections, d'inflammations ou de troubles neurologiques, nécessitant une évaluation médicale approfondie.

Les origines multiples de la cacosmie

La cacosmie, caractérisée par la perception d'odeurs désagréables, affecte une partie significative de la population. Environ 10% des personnes souffrent de troubles de l'odorat, illustrant l'ampleur de cette problématique. Cette altération du système olfactif se manifeste sous différentes formes et trouve son origine dans diverses causes physiologiques, neurologiques et psychologiques.

Les facteurs physiologiques et neurologiques

Les origines de la cacosmie s'articulent autour de plusieurs facteurs identifiables. Les infections dentaires, les sinusites et les inflammations nasales représentent des causes fréquentes. Les traumatismes crâniens, touchant 17% des cas, peuvent entraîner une modification durable de la perception olfactive. Les problèmes rhino-sinusiens constituent la cause principale, représentant 34% des troubles olfactifs. Les infections des voies aériennes supérieures, comme le rhume ou la grippe, sont responsables de 21% des cas. La maladie d'Alzheimer s'accompagne de troubles olfactifs chez 80% des patients, constituant un signe précoce de la pathologie.

Le lien entre santé mentale et troubles olfactifs

La relation entre l'olfaction et la santé mentale révèle des interactions complexes. Les recherches démontrent une connexion directe entre les voies nerveuses olfactives et les émotions. Les personnes atteintes de dépression manifestent une altération de leur capacité à reconnaître les odeurs agréables. Les études indiquent que les personnes présentant une humeur dépressive, même sans diagnostic de dépression, montrent des déficits olfactifs. L'olfaction reste généralement intacte dans les cas de dépression bipolaire et saisonnière, tandis qu'elle présente des altérations dans les troubles obsessionnels compulsifs et le stress post-traumatique. Les scientifiques explorent l'utilisation des odeurs comme approche thérapeutique pour traiter la dépression, avec des résultats prometteurs observés lors d'études sur les animaux.

Les symptômes et manifestations quotidiennes

La cacosmie représente une altération de la perception des odeurs qui affecte significativement la vie des personnes touchées. Cette condition, qui se caractérise par la perception d'odeurs désagréables, fait partie des troubles olfactifs qui touchent près de 10% de la population mondiale.

Les signes caractéristiques de la cacosmie

La cacosmie se manifeste sous deux formes distinctes. La première, objective, correspond à la perception d'une mauvaise odeur réellement présente dans l'environnement. La seconde, subjective, se traduit par la perception d'odeurs désagréables inexistantes. Les personnes atteintes perçoivent ces odeurs désagréables sans altération du goût. Les manifestations peuvent résulter d'infections dentaires, de sinusites, d'inflammations ou de troubles néo-cérébraux. Le diagnostic s'établit principalement sur le ressenti du patient et nécessite différents examens médicaux pour identifier la cause précise.

L'impact sur la qualité de vie

Les troubles olfactifs transforment profondément le quotidien des personnes atteintes. L'odorat, souvent considéré comme secondaire, joue un rôle fondamental dans nos interactions sociales et notre bien-être mental. Les patients peuvent développer des difficultés à reconnaître les odeurs agréables, ce qui limite leurs expériences sensorielles. Cette altération affecte particulièrement les moments de partage, les repas et les relations sociales. Les recherches révèlent une connexion étroite entre les voies nerveuses olfactives et les émotions, soulignant l'influence mutuelle entre les troubles olfactifs et l'état psychologique.

Les approches thérapeutiques disponibles

La prise en charge des troubles olfactifs, notamment la cacosmie, nécessite une approche personnalisée basée sur l'identification précise des causes. Les patients confrontés à ces altérations de l'odorat disposent d'options thérapeutiques variées, adaptées à leur situation spécifique.

La prise en charge des troubles olfactifs, notamment la cacosmie, nécessite une approche personnalisée basée sur l'identification précise des causes. Les patients confrontés à ces altérations de l'odorat disposent d'options thérapeutiques variées, adaptées à leur situation spécifique.

Les traitements médicaux et suivis spécialisés

Le traitement médical des troubles olfactifs s'articule autour de plusieurs axes. Les antibiotiques sont prescrits lors d'infections sous-jacentes. Les stéroïdes montrent des résultats encourageants chez les patients souffrant d'inflammations nasales. La rééducation olfactive représente une option prometteuse, avec 80% de taux de récupération après trois mois de pratique régulière. Les examens médicaux, comme l'IRM et le scanner, permettent d'affiner le diagnostic et d'orienter le choix thérapeutique. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire, particulièrement pour traiter les malformations olfactives ou les tumeurs.

Les méthodes alternatives et complémentaires

Les approches alternatives enrichissent l'arsenal thérapeutique contre la cacosmie. L'utilisation d'huiles essentielles s'inscrit dans les options de traitement naturel. La recherche avance également sur des solutions innovantes, avec le développement d'un 'nez artificiel' dans le cadre d'un projet européen. Une bonne hygiène de vie constitue un élément préventif majeur. Les patients sont encouragés à éviter les facteurs de risque identifiés, comme l'exposition aux substances toxiques. L'accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique, considérant les liens établis entre l'olfaction et la santé mentale.

Le diagnostic et l'évaluation de la cacosmie

Le diagnostic de la cacosmie nécessite une approche méthodique et précise. Cette évaluation, basée sur le ressenti du patient, implique une série d'examens spécifiques. L'exploration approfondie des signes révèle généralement la perception d'odeurs désagréables non présentes dans l'environnement. Cette condition affecte environ 10% de la population globale, ce qui représente plus de 6 millions de personnes en France.

Les examens médicaux et tests olfactifs

L'établissement du diagnostic repose sur différentes méthodes d'investigation médicale. Le médecin réalise initialement une évaluation clinique détaillée. Des examens complémentaires tels que l'IRM, le scanner ou les tests cutanés permettent d'affiner le diagnostic. Ces analyses visent à déterminer si la cacosmie est objective, avec une odeur réellement présente, ou subjective, correspondant à une odeur perçue sans source identifiable. La différenciation entre ces deux types oriente la stratégie thérapeutique.

L'identification des facteurs déclenchants

La recherche des causes demande une investigation minutieuse. Les origines principales incluent les infections dentaires, les sinusites, les inflammations nasales et les troubles néo-cérébraux. Les problèmes rhino-sinusiens représentent 34% des cas, tandis que les infections des voies aériennes supérieures constituent 21% des situations. Les traumatismes crâniens, responsables de 17% des cas, peuvent entraîner une altération durable de l'odorat. L'identification précise de ces facteurs guide le choix des traitements adaptés.

La prévention et le suivi à long terme

La santé olfactive nécessite une attention particulière dans le temps. Les troubles olfactifs, dont la cacosmie, affectent environ 10% de la population française, soit plus de 6 millions de personnes. Une prise en charge adaptée associée à des mesures préventives permet d'optimiser les chances de guérison.

Les mesures préventives et habitudes à adopter

La prévention des troubles olfactifs repose sur une bonne hygiène de vie. Une attention particulière doit être portée à la protection contre les infections contagieuses, principales causes des troubles de l'odorat. Les études montrent qu'une rééducation olfactive régulière présente des résultats encourageants avec 80% de taux de récupération après trois mois de pratique. L'identification précoce des symptômes favorise une prise en charge rapide et adaptée.

Le rôle du patient dans sa prise en charge

Le patient occupe une place centrale dans le processus de guérison. Le diagnostic se base sur son ressenti et ses observations quotidiennes. La santé olfactive s'inscrit dans une démarche globale intégrant la santé mentale, les interactions sociales et le bien-être général. Les examens médicaux réguliers permettent un suivi adapté. Les traitements, qu'ils soient médicamenteux comme les stéroïdes pour les inflammations nasales, ou chirurgicaux selon les cas, nécessitent une participation active du patient dans l'observance thérapeutique.